A artista Livia Flores tem suas obras apresentadas no quinto lançamento da coleção ARTE BRA, que, desde 2007, documenta a obra de artistas contemporâneos brasileiros atuantes desde os anos 1980. Os volumes abordam com profundidade as obras selecionadas. São edições bilíngues, ricamente ilustradas, com texto crítico inédito, fortuna crítica, entrevista, cronologia e referências bibliográficas.Com linguagem dinâmica e textos de Tania Rivera, Glória Ferreira, Adolfo Montejo Navas, Ricardo Basbaum e Fernando Gerheim, ARTE BRA – Livia Flores disponibiliza um rico material de referência para profissionais, estudantes e leitores que desejam conhecer e se aprofundar nesse campo da produção contemporânea.

Livia Flores nasceu no Rio de Janeiro, em 1959, e iniciou sua produção artística no início dos anos 1980. É graduada em Desenho Industrial (ESDI/UERJ) e estudou artes na Academia de Düsseldorf, na Alemanha, entre 1984 e 1993. É mestre em Comunicação e Cultura (ECO/UFRJ) e doutora em Linguagens Visuais (EBA/UFRJ). Atualmente, leciona na Escola de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFRJ). Transita entre meios e linguagens diversos como o desenho, a escultura e a instalação, muitas vezes fazendo uso de filmes ou vídeos.

Capa

Fortuna crítica

Fortuna crítica

Capa

LIVIA FLORES nasceu no Rio de Janeiro, em 1959, e iniciou sua produção artística no começo dos anos 1980. É graduada em Desenho Industrial (ESDI/UERJ) e estudou artes na Academia de Düsseldorf, na Alemanha, onde morou entre 1984 e 1993. É mestre em Comunicação e Cultura (ECO/UFRJ) e doutora em Linguagens Visuais (EBA/UFRJ). Atualmente, leciona na Escola de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFRJ).

Transita entre meios e linguagens diversos como o desenho, a escultura e a instalação, muitas vezes fazendo uso de filmes ou vídeos. Seu trabalho inicial, que envolvia a pesquisa de materiais e processos, entrelaça-se a um interesse acentuado pela imagem e suas implicações, aproximando-se das questões do tempo e do movimento.

Realizou exposições individuais na galeria Progetti, MAMAM, Galeria Laura Marsiaj e Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. Entre as coletivas, destacam-se Tempo-matéria, Serralves – A Colecção, Porto; Prêmio Projéteis Funarte de Arte Contemporânea; 26ª Bienal de São Paulo; Entre Pindorama, Künstlerhaus Stuttgart; e Mídia-arte: 3º Prêmio Sergio Motta.

“Livia recusa toda lógica da obra de arte autônoma e apartada do mundo para revirar a vida – na galeria, na rua, no museu. Seus objetos carregam sutis alegorias que dialogam com a cultura e reverberam as tensões entre cada homem e o comum no qual eles se movem. (…) Livia recolhe fragmentos poéticos do mundo – não para a partir deles fazer outra coisa, porém, mas para mostrá-los em si – e com eles força os limites e as fronteiras da arte e da sociedade.”

Tania Rivera

Luiza Mello e Marisa S. Mello

Tania Rivera

Glória Ferreira

VER PARA PENSAR, OU AO CONTRÁRIO

Adolfo Montejo Navas

Ricardo Basbaum

Fernando Gerheim

Fernando Gerheim

APRESENTAÇÃO

Luiza Mello e Marisa S. Mello

A presente publicação, que abrange a produção artística de Livia Flores, consiste no quinto volume da coleção ARTE BRA. A coleção apresenta um panorama da obra de artistas contemporâneos que despontaram sobretudo na década de 1980 e ainda não tinham livros publicados sobre o conjunto de suas obras. A partir de 2007, foram publicados volumes sobre Raul Mourão, Marcos Chaves, Lucia Koch, Luiz Zerbini e Moacir dos Anjos, que inaugurou a coleção ARTE BRA crítica.

Tania Rivera, convidada para produzir o texto de abertura, destaca que a obra da artista é instável, pois se encontra em constante transformação. Para a autora, ao introduzir um desvio na cena apresentada em seus trabalhos, Livia cria uma brecha capaz de reverter esta cena e nosso lugar nela enquanto espectadores. O risco do invisível também está presente, pois as alterações de contexto ou desvios que produz nos objetos/significados podem ser muito sutis.

Para aprofundar a leitura, reunimos mais quatro textos publicados anteriormente que refletem sobre contextos específicos do percurso da artista. Glória Ferreira escreve sobre a exposição ocorrida em 2008, na Galeria Progetti, no Rio de Janeiro, onde foram apresentadas as “telas/telões”. Segundo Glória, não se trata de telas de pintura e, ao mesmo tempo, não são telas que reproduzem imagens em movimento. São espaços polivalentes. Funcionam como espelhos entrecortados que reproduzem, por sua capacidade de refletir, tanto o mundo de fora do espaço expositivo, quanto o espectador. O resultado desta operação de “transmutação de valores” amplia o campo dos sentidos em múltiplas direções.

No caderno do artista, Livia apresenta uma colagem digital a partir da série Caderno Juquinha, produzida no final da década de 1970, como crítica à hegemonia da imagem televisiva, série essa em parte retomada e ressignificada em trabalhos do final dos anos 2000.

Adolfo Montejo Navas escreve sobre a instalação Puzzlepólis II, realizada na 26a Bienal de São Paulo, em 2004, com trabalhos de Clóvis, então residente da Fazendo Modelo, RJ, antigo abrigo para moradores de rua. Através da combinação entre imagem – movimento – e luz, a artista traz, nas palavras do crítico, “à luz algo que está fora de foco (estético, social), realizando] operações de transvaloração (troca de artista por artista, inversão da natureza da obra, cruzamentos de imaginários ou relações com o precário ou o lixo), criando nessa fronteira frágil a possibilidade de encontrar outras miragens”.

Super, de Ricardo Basbaum, foi escrito em 2000, por ocasião da exposição da artista no Espaço AGORA/Capacete, Rio de Janeiro. O autor destaca que Livia mistura sonhos, reflexos, realidade e filme em um mesmo espaço. Para ele, “a instrumentalização do filme enquanto continuidade do sonho não é descoberta

de Livia, mas efeito (decisivo para a modernidade) que ainda mal compreendemos (mesmo já no século XXI) do encontro de ambas as invenções (da imagem em movimento e do sonho)”.

O texto de Fernando Gerheim foi produzido em 1999, sobre a exposição realizada na Galeria Cândido Portinari, UERJ. Para ele, as imagens criadas por Livia “são um espaço [de con"ito] entre o olhar e as coisas”, e demonstram a impossibilidade de separarmos sujeito e objeto, observador e observado, o olhar e a coisa, e a tensão existente na relação entre espaço e tempo.

A entrevista contou com a participação de Glória Ferreira, Luiza Mello, Ricardo Basbaum e Wilton Montenegro. Na interlocução com os entrevistadores, Livia traça um percurso sobre sua trajetória atual e, retrospectivamente, até quando começou a se relacionar com arte. Entre as questões discutidas, destacamos a proposição de “cinema sem filme” elaborada pela artista a partir da constatação de que vivemos um estado de ser cinemático. Para ela, a própria arte pode ser definida como cinema sem filme. O filme, neste caso, vai se produzir na realidade. Algo pode ser registrado ou pode ficar sem registro. O filme é simplesmente essa captação. Os espelhos utilizados em grande parte de suas instalações, por sua vez, não guardam

o registro. Além disso, ao refletir/projetar as imagens de fora do espaço expositivo, junto com imagens sendo projetadas no interior, Livia mostra uma nova realidade. Ao mesmo tempo, ao criar “buracos poéticos” nas paredes, ou brechas, Livia cria uma instabilidade no espaço físico. Ela se interessa em virar a imagem do avesso. Algumas imagens de cabeça para baixo, sobrepostas, registradas ao longo do livro, demonstram o vigor desta operação. O cinema sem filme existe quando você percebe que a obra não preexiste, mas é construída pelo olhar.

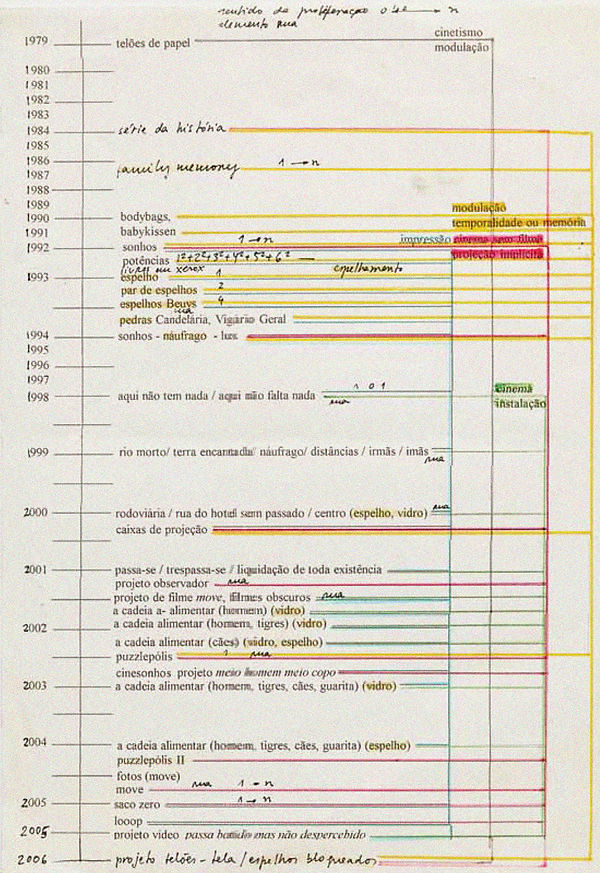

A cronologia vem completar o quadro, dispondo no tempo a formação e atuação de Livia Flores como artista e pesquisadora.

Gostaríamos de convidá-los à leitura e reflexão suscitada pela obra da artista Livia Flores.

O BELO E O ÍNFIMO

Tania Rivera

O trabalho de Livia Flores é quase inapreensível. Não há estilo ou estratégia bem definidos e reconhecíveis – tudo aqui é furtivo e está em constante transformação. Obra instável, antiobra que afirma radicalmente a arte (na vida).

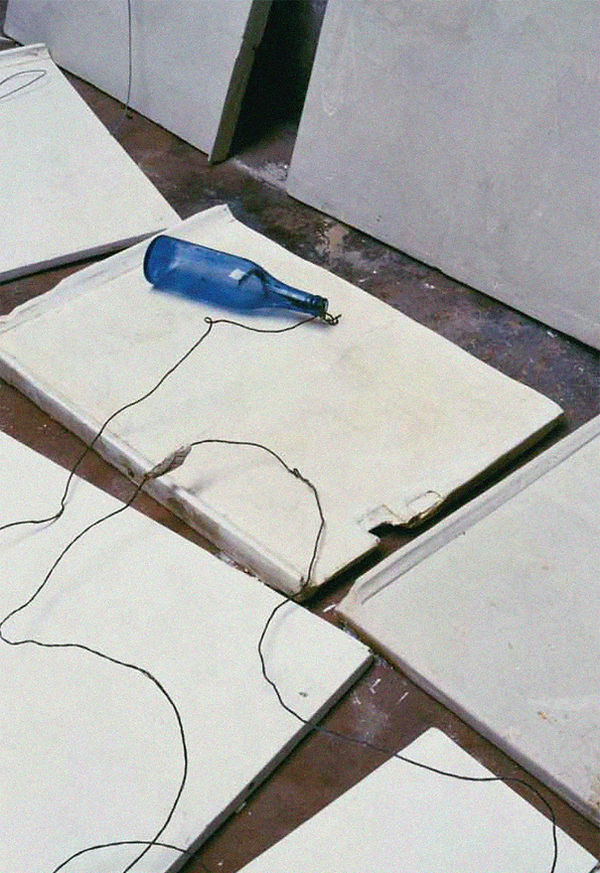

Para acompanhar e transmitir fielmente tal poética, algumas das frases deste texto deveriam ser capazes de desaparecer em uma dobra invisível do papel, para depois ressurgir em outro ponto e alterar todo o conjunto. Suas palavras poderiam talvez ser peças a se interligar de modo a formar frases-trajetórias para cada olhar, assim como as placas de gesso de Náufrago (na galeria IBEU, 1994) se ligavam por !os que conduziam a uma garrafa. O que poderia estar escrito dentro desta garrafa jogada ao mar não importa, o fundamental é que isso (essa dobra) nos entrelaça a todos, náufragos.

O que interessa a Livia é o ínfimo. O desvio sutil – as “pequenas conspirações”, diz ela – que toma força quando a “discreta” presença de uma pilha de cobertores baratos ao lado das peças de época expostas no Museu Imperial de Petrópolis subitamente materializa um enorme fosso sócio-histórico, aquele existente ainda hoje no Brasil entre aqueles que detêm o poder e aqueles que lhe servem (ou, pior ainda, estão completamente fora do sistema). Quantos desses cobertores não vemos, na rua, escondendo talvez mais do que aquecendo os moradores de rua?

Os cobertores reaparecem na exposição de 2012 na Galeria Progetti, tornados bandeiras ou estandartes ready-mades (ou talvez parangolés inertes e descoloridos). Eles se tornam escultóricos graças à combinação com o gesso, material também precário, porém firme, e dialogam com as aspirações tão geométricas quanto humanas do neoconcretismo. Não deixam de ecoar, também, o feltro de Beuys e sua provocação, no começo dos anos 1970, de “pensamentos sobre o que escultura pode ser e como o conceito de esculpir pode ser estendido para os materiais invisíveis usados por qualquer pessoa”. Especialmente quando as pessoas quaisquer são, justamente, aquelas que entre nós estão cobertas de uma estranha invisibilidade.

As obras de Livia Flores, lidando com os materiais invisíveis de cada um, são rigorosamente instáveis: seus elementos são retomados em novas combinações, como se o terreno em que a artista opera fosse um quebra-cabeça sempre em movimento. Assim como os cobertores, os tacos de madeira que cobriam o chão de Puzzlepólis (2002) ressurgem dez anos depois na mesma exposição na galeria Progetti, desta vez empilhados em toda a extensão de uma das paredes (chão tornado muro ou estante). As laterais dos tacos, normalmente invisíveis, os transformam em outra coisa: uma série de intervalos, frestas. Em algumas delas, o olhar encontra livros (Il y a, de Apollinaire, Les amours, de Tristan l’Hermite), em outras uma página destacada d’As Bacantes. Uma das frases da tragédia de Eurípides serviu de mote para toda a exposição: “ó megaluz do bacanal de Evoé me alegro: a solidão me era desértica”. Outra remete à potencial sonoridade dos tacos nos quais não se pode mais pisar: “é o deus rumor que no interior ulula”.

Os elementos reutilizados de alguma maneira portam a memória dos trabalhos desfeitos, e compõem materialmente uma espécie de fragmentada história poética. Estão carregados de tempo. Cada um deles “é uma bomba de tempo”, lança Livia.

DESLOCAMENTOS

A tarefa poética de Livia Flores é quase invisível. Ela dá a ver algo que já estava lá, aguardando em uma dobra da vida. Pode ser algo ínfimo e no entanto poderoso como os objetos de papelão e sucata que Clóvis Aparecido dos Santos realizava na Fazenda Modelo (instituição onde eram recebidas as pessoas recolhidas nas ruas do Rio de Janeiro) e que Livia leva para o espaço Sérgio Porto em Puzzlepólis (2002).

Nessa instalação, tacos formavam, soltos, o piso inseguro em que o espectador devia andar ao aproximar-se dos objetos casa e abajur. O objeto e a frágil maquete de Clóvis retomam involuntariamente aquelas de Hélio Oiticica e de Lygia Clark, para radicalizar a proposta que já era nelas fundamental – com sua feroz afirmação da precariedade, da adversidade de que vivemos, da loucura (que ecoa a de Bispo de Rosário e a do Engenho de Dentro), da marginalidade.

“Nos tacos, todas as possibilidades de encontros e combinações (todos os dramas, os dramas de todos nós). A gente !ca remoendo aquele som. O(s) Clóvis”, escreve a artista no texto do folder da exposição. O som a que se refere é o do deslocamento das peças de madeira sob nossos pés. “Os Clóvis” referem-se a uma tradição carnavalesca ainda presente nas zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro. São grupos fantasiados, cujo nome se supõe derivar do inglês clown, que formam uma massa coesa e produzem um forte barulho batendo no chão bolas ou outros objetos, razão pela qual também são conhecidos como bate-bolas. Costuma haver neles algo de aterrorizante, capaz de assustar as crianças. Puzzlepólis põe em questão a bela (mas também terrível) força da coesão entre os homens. Em seus tacos semiencaixados, porém soltos, estamos nós (quebra-cabeças de mil combinatórias, cujas peças são infinitas e quase idênticas). Nos tacos, o mundo. E, sobre ele, a poesia: louca, gratuita, carnavalesca e marginal construção (que não abriga ninguém).

Livia recusa toda lógica da obra de arte autônoma e apartada do mundo para revirar a vida – na galeria, na rua, no museu. Seus objetos carregam sutis alegorias que dialogam com a cultura e reverberam as tensões entre cada homem e o comum no qual eles se movem. Nisso, revela-se herdeira de Oiticica, para quem “museu é o mundo, é a vida cotidiana”, e a cultura é “raiz aberta” em constante construção. Assim como o artista encontrou o parangolé em um terreno baldio, na precária construção de um morador de rua, Livia recolhe fragmentos poéticos do mundo – não para a partir deles fazer outra coisa, mas para mostrá-los em si – e com eles força os limites e as fronteiras da arte e da sociedade.

Em sua intervenção mais radical, na 26ª Bienal de São Paulo em 2004, a artista mostra uma profusão de construções de Clóvis formando uma espécie de cidade (Puzzlepólis II). Trata-se de uma “troca de lugar”, diz Livia, uma troca de “lugares

de olhar”. Ela dá a ver o produto de um outro, e sublinha uma intervenção sua como fundamental: o uso de filme nos vidros que formam uma das paredes do espaço e deixavam entrar a cidade dentro da instalação durante o dia, enquanto, durante a noite, espelhavam suas luzes e contornos. Esse gesto mínimo é sutil, mas poderoso: potencializa a passagem, a miragem que poderia fazer a precária e gratuita obra de Clóvis contaminar e invadir toda a megalópole, apagando as fronteiras durante o dia, estendendo suas luzes ao infinito quando escurece.

Não se trata aí de uma apropriação. Livia chama a atenção para o fato de que captar a cidade e as luzes da cidade já era uma de suas grandes preocupações, em filmes super-8 ou em Lambe (2002), que apresentava dezenas de fotos 3x4 de prédios do centro da cidade do Rio de Janeiro, invertendo a relação de poder expressa no fato de muitos condomínios comerciais exigirem do visitante a apresentação de um documento de identidade. Além disso, o 3x4 faz de cada prédio uma identidade, a existência civil de um cidadão, ecoando aquela presença de nós no quebra-cabeça de tacos da cidade de Puzzlepólis.

Livia reconheceu, no incessante trabalho que Clóvis fazia para circuito algum de arte, algo que já era seu. A imagem que Clóvis produz “também é minha”, afirma a artista. “O que pensei, não pensei sozinho”, como já dizia Georges Bataille. A artista afirma se tratar de algo como uma “identificação”, mas creio que uma boa palavra seria estranhamento: movimento pelo qual se reconhece no outro algo de seu. Há algo que religa, ainda que precariamente, eu e o outro (esses náufragos). O que tomo por meu pode aparecer estranhamente fora de mim, no outro, dando notícias de algo que, como a mensagem na garrafa, dirige-se ao outro – e, numa estranha inversão, mostra que já estava nele. Ou já estava entre, flutuando nesse mar em que estamos todos.

Tomada pelo que ela chama “tentação da inversão”, Livia corajosamente se subtraiu do palco almejado por todo artista brasileiro, em um gesto cheio de reverberações sobre o circuito da arte, a concepção de autoria na arte contemporânea e a definição da obra de arte, hoje. O fato de esta ação ter sido largamente incompreendida mostra o quanto sua potência crítica atingiu um limite tabu mesmo para aqueles que se reconhecem herdeiros de Duchamp.

Na residência artística realizada em Recife (MAMAM, 2007), Livia trabalha a partir do encontro fortuito, na noite de sua chegada, com um artista de rua conhecido como Gargamel. Com uma venda nos olhos, ele mostrava aos frequentadores dos bares locais um quadro invísivel e em seguida estendia um cartaz no qual se lia “SOS artistas”. Chama a atenção de Livia a curiosa coincidência de os quadros vendidos por Gargamel apresentarem motivos cinéticos relativamente próximos do que ela própria vinha produzindo na série Como fazer cinema sem filme?

Decidida a trazer este encontro para dentro da galeria, Livia busca nos dias seguintes este personagem, sem sucesso. Ela cola na porta do MAMAM um cartaz com os dizeres “Procura-se Gargamel”, e reproduz em desenhos a figura vendada

e a inscrição “SOS”. O que era do outro, mas já era seu, torna-se seu, novamente. Trata-se de refazer os !os entre os náufragos, na arte, e alguém sempre recua, subtrai-se ou mesmo desaparece quando se trata não do local onde se estaria junto, mas sim do deslocamento, de um ao outro.

Assumir esse deslocamento e a ele se prestar tem algo de humorístico. Não se trata de ironia nem muito menos de comédia, na proposta desviante de Livia, mas há algo de espirituoso, como uma sutil malícia, uma piscadela que só vê quem entra no jogo. Freud afirmava que o riso vem de uma desidentificação: diante da queda desastrada do palhaço, rio porque não fui eu quem caiu. Diferente do riso, o dispositivo suscitado pela artista é ambíguo e tem a ver, segundo ela mesma, com o grotesco, que segundo Bakhtin envolveria uma troca de lugar, uma inversão de

posição em relação ao outro. Talvez ele seja o “ironismo de afirmação” que Duchamp distingue do “de negação”, que dependeria do riso. Ou ironismo de interrogação, se quisermos retomar a etimologia de ironia no termo grego éiron: “interrogante”.

DESVIOS

Mais do que “obras”, Livia deposita nada mais do que pistas, deslocamentos, remanejamentos pontuais. Interrogações, ironias. O crítico Luiz Cláudio da Costa fala da “máquina de desvios” da artista, e me faz pensar que, mais do que deter tal

engenhoca desviante, Livia não seria mais do que essa “máquina” de pequenas loucuras (penso em 12.04.2008, intervenção no Morro da Conceição que nos fazia andar até uma das encostas do bairro para encontrar, voltada para a cidade, a inscrição “Feliz Ano Novo” em lâmpadas amarelas. Algo bastante banal e que poderia ser invisível como arte, se não estivéssemos, como indica o título, em pleno mês de abril).

Falando sobre o Grande vidro, Duchamp afirma que “o desvio [l’écart] é uma operação”. A frase pode ser considerada como uma espécie de lema de Livia Flores, e comprova que ela talvez seja a artista de linhagem mais diretamente duchampiana do cenário atual.

Isso não quer dizer que ela faça ready-mades, a herança mais óbvia do grande artista. Livia parece, antes, levar às últimas consequências a afirmativa de Duchamp segundo a qual o ready-made é “uma coisa que nem se olha”. O que há de olhável no objeto – seu pedestal, digamos – deve ser retirado de cena. Os cobertores baratos não são algo a se contemplar como objeto de arte em si. Não se trata, no trabalho de Livia, de apresentar algo que ocupe de modo crítico o lugar central do objeto na cena da contemplação, mas sim de introduzir um desvio, uma brecha na própria estrutura da cena. E, assim, de pôr ao avesso a cena e tornar instável a

posição que nela ocupamos.

Essa subversão é explícita no Projeto observador (Porto, 2001), no qual a galeria se torna uma câmara obscura que reflete a imagem da paisagem em frente a ela. O fora é o dentro e o dentro revira-se em fora, retomando uma operação cara à arte brasileira e que tem no Caminhando (1963) de Lygia Clark um marco, com o uso da figura topológica da fita de Moebius. Transformando o espaço expositivo em posto de observação do mundo, da cidade à sua volta, Livia revisita a questão da arte como mimese e da reviravolta que a fotografia vem imprimir nessa relação, ao mesmo tempo em que critica o estatuto do espaço institucional da arte como apartado do mundo. Fundos, realizado em 2002 no MAM-Rio, constituía também em uma câmara obscura na intenção de refletir a cidade em frente ao museu, mas teve que se contentar em reproduzir os jardins do aterro. A arte talvez deva mostrar os fundos da pólis, revirando o mundo.

Mesmo quando discretos, os pequenos deslocamentos que definem as proposições de Livia são como as !nas rachaduras que anunciam o terremoto, estranhando o mundo. Bastam essas frestas, não é necessária a destruição completa, pois é justo no ínfimo, nas pequenas percepções (para falar como José Gil), que estamos. O fundamental é mínimo – ou, para usar o termo de Duchamp, infrafino.

Infrafino é quase nada: algum gesto de deslocamento, de décalage. A introdução de um hiato. Duchamp não o define propriamente, mas declina-o, por assim dizer, em uma série de anotações, de fragmentos. Por exemplo: “2 formas embutidas no mesmo molde diferem entre si em um valor separativo infra !no.” A grafia da expressão varia, às vezes aparecendo como em um só termo (infrafino), outras vezes materializando o hiato como seu centro, no espaço gráfico entre infra e !no ou pelo uso de um hífen. Trata-se de uma mínima diferença: “todos os ‘idênticos’, por mais idênticos que sejam (e quanto mais idênticos sejam) se aproximam desta diferença separativa infra !na.”

Disso decorre que “a alegoria (em geral)” seja “uma aplicação do infrafino”. Trata-se de apresentar algo que não é o mesmo, em um jogo de aproximação e distinção. E, nesta aproximação, algo se fricciona, algo contamina, algo de um !ca no outro como o cheiro da boca na fumaça do tabaco, em outro exemplo de Duchamp. Há algo como um encontro falho, algo como o amor, no infrafino (é disso que se trata, justamente, em A noiva despida por seus celibatários, mesmo). “Os infra !nos são diáfanos e às vezes transparentes.” Eles são como o vapor condensado do meu sopro sobre superfícies polidas de vidro ou metal.

O infrafino, de fato, carrega algo de uma presença – perdida, subtraída – do sujeito. É uma sutil impressão, como, em outro exemplo de Duchamp, o calor em um assento que acaba de ser deixado. Livia sublinha seu caráter de impressão fugidia, que poria em questão a possibilidade mesma da impressão (no sentido de se imprimir uma coisa, um acontecimento, reproduzindo-o e fixando-o de alguma maneira). O que a arte imprime da vida? Não se trataria nela, justamente, de algo que não se deixa imprimir, infra!no, mas que define a arte como um mínimo desvio em relação às coisas cotidianas?

A câmera de Livia aproxima-se aos poucos, no caminho pelo qual passava cotidianamente a artista, de uma lasca de pneu jogada na beira da estrada. Infra!na, a forma revela-se subitamente uma cobra atropelada. Este encontro, este momento em que “se vive um acontecimento em imagem”, para falar como Maurice Blanchot, materializa-se para a artista em pequenos filmes super-8. Curto como tal acontecimento, o filme é um plano-sequência com duração máxima de três minutos, ou seja, ele é apenas um rolo de filme.

Ele é uma medida (o filme torna-se uma fita métrica, digamos): distância entre mim e a coisa vista. Distância que é a própria vida, regulando-se no intervalo entre o afastamento completo (ou seja, o desaparecimento) e “o ponto máximo de imantação”, na expressão de Livia. Interessa-lhe filmar em deslocamento, de carro, para experimentar esse jogo entre distância e imantação (cujo ponto máximo seria o atropelamento da cobra).

Tal jogo implica uma passagem do tempo. “O possível é um infrafino”, anotava Duchamp. O possível, pois ele ainda não é – e portanto implica uma diferença. Nesse hiato pulsa o futuro, o tempo (logo o desejo, provavelmente). Pouco depois, Duchamp explicita: “O possível implicando o devir – a passagem de um a outro tem lugar no infrafino”. A passagem.

No que se olha – ou melhor, no que se vive em imagem –, há uma passagem e uma perda. E uma suspensão, abrindo para algo imprevisto. Isso é, sem dúvida, o que o cinema nos ensinou sobre a vida.

O que ela deixa, a vida assim compreendida como passagem, perda e suspensão, e assim tornada arte? Um breve hiato, aquilo mesmo que nos imanta e distancia, aquela mensagem em branco na garrafa que pode enfim se transmitir: “carícias infrafinas” (Duchamp, ainda e sempre).

SEM FILME. MIRAGENS VERBAIS

Cinema sem filme é a vida. São seus momentos de poesia.

A proposição/provocação de Livia na frase “Como fazer cinema sem filme?” é o ponto alto de seu ironismo de interrogação.

Há no mundo diversas dobras, germens de poesia que se trata de tornar cinema, ou seja, de trazer para o olhar. E para o pensamento. “O cinema sem filme depende basicamente de deslocamentos operados ou percebidos no espaço, podendo acontecer a qualquer lugar ou instante”, escreve a artista. É importante que tal acontecimento não se inscreva num rolo de filme, ou seja, que se descarte a ilusão de que este instante vivido como imagem possa jamais se repetir. Ele também pode, eventualmente, se inscrever na materialidade da película, mas para se afirmar fora dela: no extracampo.

Um de seus super-8 veio em consequência do chamado que um bando coeso de larvas fez aos olhos de Livia, no jardim de sua casa. Os organismos ali se deslocavam em vaivém, de modo compacto, apesar dos sutis movimentos individuais imprimindo como que ondas na superfície, desmentindo ou ao menos problematizando seu caráter compacto. Já Rio Morto (1999) filma em travelling o canal que tem este curioso nome, em um deslocamento constante da inversão que se opera na superfície da água ao refletir a paisagem às suas margens.

Trata-se sobretudo de deslocar, com a imagem em movimento. E de nos deslocar, diante desses sutis “desabrochamentos cinemáticos do mundo”. A respeito da exposição de 1999 (Galeria Cândido Portinari, UERJ), que consistia na projeção de vários super-8, Livia afirma que tudo ali está em movimento, inclusive o espectador, que estaria “implicado na cena”. Em 2000, o jogo de espelhos e inflexões nas projeções traz para o espaço do Agora/ Capacete a “cena” na qual nos inserimos, mas também a problematiza, ao fragmentar e multiplicar suas janelas, suas vistas. Não estamos simplesmente na cena, no filme, mas sim em movimento entre cenas múltiplas.

Cada cena é afirmada como fragmento do mundo, “corte a céu aberto”. A artista rechaça a montagem cinematográfica, a construção narrativa, o ilusionismo da janela única a substituir uma realidade unívoca. Ela se alinha assim ao Quase cinema de Hélio Oiticica, em sua crítica ao princípio da montagem pela afirmação

de “momentos-frame”, capazes de criticar o cinema-espetáculo e lançar as bases para o que o artista nomeia “fundação fragmentada de limites da não representação”. Em vez de tomar, como as Cosmococas de Oiticica e Neville d’Almeida, o frame como fragmento que resiste ao sentido e à representação, Livia

toma como unidade fragmentária cada banda de filme super-8 com o deslocamento que ela carrega, um pouco como Hélio fazia também em seus curtos filmes realizados em Nova Iorque.

Não é tanto o cinema, portanto, que importa a Livia Flores, e sim “a incidência do cinematográ!co sobre modos instáveis de produção em arte”. Mais uma vez, Duchamp é o mestre, com seu cinema anêmico (no sangue do anemic cinema, sobra linguagem e falta o ferro da ilusão) e com o Grande vidro e seu “modo cinemático de incessante devir”.

“No tempo um mesmo objeto não é o mesmo a um segundo de intervalo”, notava Duchamp pensando no infra!no. É justo este intervalo que interessa a Livia, essa “figuração de um lapso entre o que era e o que deixou de ser”. Ela quer figurá-lo. E também “o que isso implica no devir”. O fundamental é “tornar o pensamento do intervalo súbito disponível”. No cinema sem filme , trata-se portanto, fundamentalmente, de filmar o próprio tempo. Livia afirma que “o desenho condensa o tempo, ocultando-o”, enquanto, “ao filmar, filma-se o tempo”.

O filme é infra!no a cada intervalo entre os fotogramas. Infrafina é a tentativa de figurar o vento sobre o capim da paisagem predominante de Vargem Grande, onde a artista morou durante anos. E o fato de o vento cessar justo quando a artista decide filmá-lo, e o capim permanecer imóvel por dias. Infrafino é a evidência de que algo se subtrai, entre a vida e a imagem.

Como fazer cinema sem filme? é uma provocação a ir além do discurso (mimético e simplista) da tecnologia para mostrar esse avesso da relação entre a imagem e o mundo. Trata-se de uma “pergunta-espelho”, diz Livia, que “funciona como um anteparo, um rebatedor” de modo a quebrar a nossa tenaz ilusão de equivalência

unívoca entre a realidade e o cinema.

“Em geral, o mundo sai melhor na foto”, nota a artista. Em vez de aderir ao estetismo fotográfico ou cinematográfico na tarefa implícita (e politicamente questionável) de melhorar o mundo (ao dar-lhe uma boa imagem), trata-se de questionar a foto (melhorá-la, mas em outro sentido). Ou seja: trata-se de desdobrar e subverter a lógica do cinema e da fotografia para forçá-los a mostrar a vida. Recusar a tela de projeção como janela aberta para outra realidade e apontar para o projetor, acentuar o retângulo de luz – e disseminá-lo no mundo.

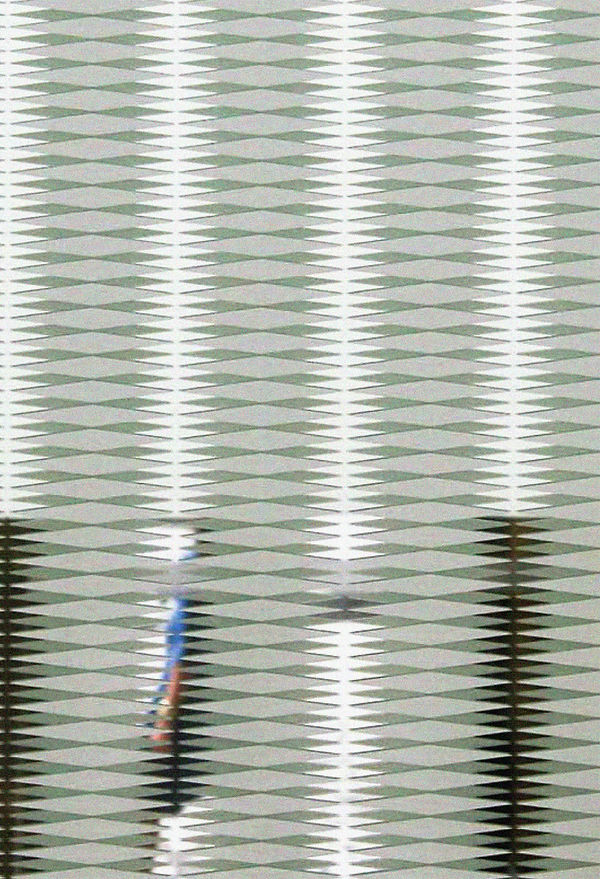

No início da década de 1980, Livia já conformava essa crítica atacando alegoricamente a tela de televisão, ao decompor suas faixas de cor pelo uso de papel de presente com padronagem de losangos em listras azuis, vermelhas e verdes sobre fundo prateado. Essas telas são reapresentadas em 2007, incorporando as marcas do tempo sobre o papel. Seu grafismo será reaplicado em um fundo espelhado que traz o mundo para dentro dessa análise (dessa quebra) da imagem tecnológica. Trata-se, nas palavras da artista, de uma “alegoria do digital”, mas também “do sem registro”.

Em filme, trata-se talvez de registrar justamente aquilo que não se pode registrar, aquilo que escapa à apreensão imagética e no entanto é imagem por excelência: o sonho. Sobre A cadeia alimentar, Livia nota que “Sonhos, tanto quanto imagens reais, são matéria-prima para filmes”. A escrita de sonhos já era feita em desenho sobre papel carbono (1993) e palavras de sonho já formavam o “mapa” da Rua do Hotel Sem Passado que era o mote da exposição de 2000 no Agora/Capacete.

Algo se subtrai e resiste ao regime tecnológico da imagem. Algo que pode me “imantar”, justamente, quase me atropelar, conjugando violência e poesia. “Procuro frestas por onde escapar do real sem filme que me atropela”, escreve Livia Flores. Mas acho que o que ela faz seria, antes, procurar – ou até rasgar

– frestas por onde vislumbrar o real sem filme que nos atinge. Abre-se de repente a garrafa do náufrago, e dela escapa um breve instante do mundo.

O filme pode ser o fio precário (e invisível, virtual) entre um e outro náufrago. No que ela chama “utopia de artista”, Livia sonha, em seu texto Uncut/Como fazer cinema sem filme?, com “o filme na cabeça de cada um, sem câmera nem projetor, ao mesmo tempo compartilhável. Nesse sentido, na medida em que inventa para si uma topologia móvel, descontínua, errática e instável, o cinema sem filme poderia ser uma heterotopia. Mais precisamente: um problema de 'patafísica”.

E conclui, num arrebatamento:

“Saudoso Jarry, pai de Duchamp!”

TELA COMO TERRITÓRIO

Glória Ferreira

As telas acolhem, hoje, as grandes colagens de papel de presente do início dos anos 1980, nomeadas então com o título genérico de “telas” ou “telões”. Em pleno contexto do chamado retorno da pintura, o ritmo repetitivo dos módulos decorativos do papel, como extensão sem foco de uma espécie de all over, apresenta-se como alternativa negativa à predicação de composição de imagem, de figurações. Os “telões” não se queriam propriamente pinturas, como relata a artista, anunciando talvez que a contaminação do trabalho artístico pelos dados sensíveis e expressivos que vigorou nessa década era, mesmo que denegada, atravessada por uma visada conceitual.

À presença do que “aconteceu”, próprio da pintura, a colagem dos papéis com padrão cinético remete à projeção, com fulgurações que evocam o brilho das ondas emitidas pela televisão. Se a estratégia do trabalho é desviante em relação à pintura, também o é no que então se chamava de fotolinguagem — na qual a imagem de reprodução técnica tendia a ser compreendida como suporte — para enfrentar a nova problemática da imagem em seu trânsito entre ausência e presença. Espécie de pré-imagens, abstratas ainda que diretamente relacionadas à

concretude das coisas do mundo, trazendo como referência a estética do movimento (com sua descontinuidade escondida pelos diferentes reflexos dos pequenos losangos de cor), acolhe imagens transitórias, rastros de memória, e torna-se campo de passagem entre o que se revela e o que se oculta, entre representações e percepções. Fugidios, os reflexos coloridos estabelecem a continuidade com o mundo, entrelaçando pintura e imagem, pintura e conceito.

Ao apresentá-las hoje, com a marca do tempo no desgaste do papel e reprocessadas em sua migração para telas com chassis, seu vigor se revela no diálogo que estabelece com a produção da artista e, de modo singular, com seu amplo campo de pesquisa do “cinema sem filme”. À imagem-síntese, tão preciosa em um filme, o cinema sem filme de Livia Flores nos lança, como em seus trabalhos recentes, na vertigem da imagem no espelho. Mas imagens entrecortadas, descontínuas, vislumbradas entre losangos de cor, colocando em jogo a relação

entre sujeito e imagem. Como “extração poética de uma falta”, ao convocar a imaginação cinematográfica em sua relação com nosso cotidiano, dispensando, contudo, películas, narrativas ou imagem em movimento, Livia Flores investe, como diz, na “possibilidade de inversão e transmutação de valores, encadeamentos e fluxos de circulação”, abrindo o campo do sentido em múltiplas direções.

CADERNO DA ARTISTA

VER PARA PENSAR,

OU AO CONTRÁRIO

Adolfo Montejo Navas

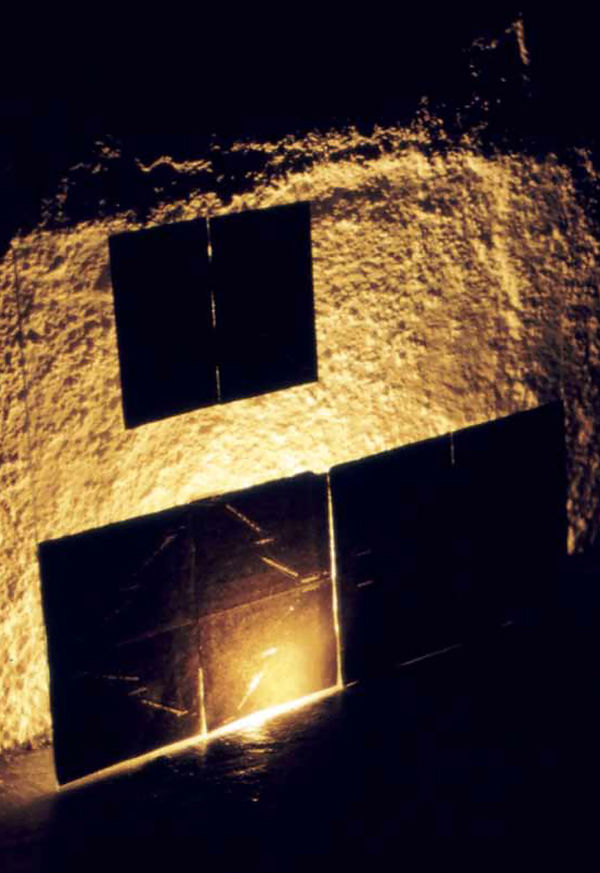

Nesta cartografia noturna de Puzzle–Pólis II de Livia Flores, além do campo das sensações que emanam da visualidade, de imagens em movimento (como refletem também seus trabalhos com filmes), há uma tríade composta por imagem-movimento-luz que aciona um espaço em várias instâncias, ora através de elementos que simbolizam o próprio espaço – uma espécie de prédios-torres com coberturas dissimilares –, ora com a participação de nosso passeio. Aliás, o próprio lugar da obra já é outra fronteira, um território afetivo que também analisa a dominação do espaço e seu litígio (algo politicamente simbólico). Não em vão, “a produção do espaço como mercadoria” (Dolores Hayden) funciona tanto no contexto urbano quanto no contexto cultural.

Construção de construções, cidade visível/invisível, cidade naufragada em seu próprio habitat? Ou uma cidade ficcional, apropriada da exclusão? Ou do sonho? Na geografia da obra, as várias dezenas de abruptas peças de Clóvis (artista morador da Fazenda Modelo, um abrigo para moradores de rua, no Grande Rio) são instaladas aqui para criar um espaço alucinatório, pós-cinético (onde as coisas sempre giram, movem-se, até pelo próprio calor da iluminação). Como uma forma de refletir e vivenciar nosso locus urbano, como um espaço de recepção e de projeção de imagens – de “um ver para pensar”, segundo as palavras da artista. Se o trabalho anterior, Puzzle-Pólis (2002), já refletia certa pulsão urbanística, arquitetural, agora se enfatiza mais esse imaginário descendente da fragmentação e do naufrágio contemporâneo, o que produz um espelhamento entre Clóvis e Livia.

A atração pela latência das imagens, pela luz e seu negativo (a penumbra), estabelece uma rede compositiva que alia materialidade e sonho, vigília e rigor. Em Puzzle–Polis II, somos convidados a passear o olhar, volatilizando nossa posição hegemônica. Parte das estratégias da artista é não oferecer apoio nem leituras recalcadas. Daí também as diversas ambivalências em jogo que fazem parte do cerne desta obra: a ordem de sua apresentação é mais importante do que a ordem da sua representação. Não esqueçamos de que se trata de gerar uma visualidade em miragem – um leitmotiv contínuo da artista –, uma temporalidade suspensa em uma espacialidade quase indefinida. Mas há sempre alvos: trazer à luz algo que está fora de foco (estético, social), realizar operações de transvaloração (troca de artista por artista, inversão da natureza da obra, cruzamentos de imaginários ou relações com o precário ou o lixo), criar nessa fronteira frágil a possibilidade de encontrar outras miragens. A instalação de Livia Flores decanta seu ímã e cria uma alucinação própria, cuja trama espacial e meditativa coloca o pensar e o ver em uma mesma frequência interrogativa.

SUPER

Ricardo Basbaum

A exposição só começa a funcionar quando o sol se põe e a noite se inicia: os filmes não estão num cinema, protegidos da realidade pela arquitetura de uma sala escura e indevassável, imune ao ruído do mundo que corre lá fora. Ao contrário, aqui, na galeria, a luz do dia insiste em insinuar-se, o calor do verão se faz presente, a rua ao lado não esconde o fluxo de carros, caminhões e pedestres em ações regulares ou extraordinárias do dia a dia. Mas nada disso impede o funcionamento do trabalho de Livia Flores, que se aproveita dessa condição para de"agrar sua intervenção imagética no espaço, afirmar seu investimento na multiplicação, desvio e dinâmica da imagem em movimento.

“A exposição só começa a funcionar quando o sol se põe e a noite se inicia”: as condições do local (a galeria como espaço de sono, entorpecimento, sonhos, trabalho incessante, descanso) estão em sincronia com as circunstâncias em que o projeto foi iniciado: um sonho, que Livia anotou e transformou em um dos objetos expostos. Ali, em folhas de papel-carbono perfuradas pelo impacto da máquina de escrever e dos gestos à mão da escrita, arranjadas entre duas lâminas de vidro que se apoiam diretamente sobre o chão (trata-se, pois, de um objeto), pode-se ler: “rodoviária / rua do hotel sem passado / centro”.

O sonho, já aqui exteriorizado, extraído, materializado, ainda assim cultiva o informe, substância e lugar fabricante de imagens. Essas poucas palavras indicam um mapeamento incipiente e instigante, mistura de espaço e tempo sem outro lugar que aquele da própria proposição, que entretanto não gira sobre si mesma; remete aos filmes: essa continuidade se dá graças ao fluxo das imagens, às passagens que estabelece com as projeções. Felizmente o sonho se salvou de si mesmo, das armadilhas caprichosas da autorremissão narcísica, estéril e paralisante. A instrumentalização do filme enquanto continuidade do sonho não é descoberta de Livia, mas efeito (decisivo para a modernidade) que ainda mal compreendemos (mesmo já no século XXI) do encontro de ambas as invenções (da imagem em movimento e do sonho): o inconsciente parece mais próximo, mais perigoso, mais produtivo, mais fluido e menos misterioso (há quem diga artificial), atravessado por imagem e linguagem. Entretanto, ainda perturbador, sobretudo quando é trabalhado (como aqui) na interface com a matéria-arte.

O ambiente proposto pela exposição multiplica os diversos efeitos pretendidos, lançando o visitante em um espaço cercado de imagens em movimento contínuo, distribuídas em várias alturas pela sala, de modo a produzir uma perda de orientação inicial. Se a lei da gravidade mantém nossos pés e as demais coisas no chão, trata-se ainda de efeito residual, pois nesse ambiente já há muito tudo funciona de outro modo, em reduzida linearidade. Sem lugar fixo e privilegiado, o olhar é obrigado a deslizar por entre as diversas projeções, de uma a outra, indo e voltando, antecipando-se e recuando; é mesmo agora que tudo acontece, e o projeto deste trabalho quer que seja assim: continuidade entreimagens, do mundo mudo do sonho à vertigem da sala e seus ruídos mecânicos; os recursos são filmes super-8 em loopings contínuos, projetores expostos e espalhados pelo chão, superfícies de reflexo, paredes.

Há filme, mas não existe cinema no trabalho de Livia Flores. A artista cerca-se de cuidados, para não deixar seu esforço ser tragado pelos truques da montagem e da narrativa, submersos em toneladas de clichês produzidos por um século que se encerra. A oportunidade que surge nesta instalação é fruir o filme sem alguns de seus vícios, oferecendo outra experiência da imagem – ainda que tenham sido utilizados película, câmera, projetor. Os caminhos que se abrem são de uma investigação do entorno, dos lugares por onde Livia passa, da paisagem que a cerca: investigar é lançar certo tipo de perguntas, capturar as coisas de um modo particular, cuidadosamente ensaiado; enfatizar aspectos de sua dimensão sensorial; perceber uma presença ativa própria, acoplada ao aparelho de captura de imagens; redimensionar a situação vivida nos termos de uma arquitetura acessível à percepção do outro. É importante a visibilidade de lanterna à pilha. Talvez, paradoxalmente, seja este o objeto, dentro do conjunto, que reenvia ao cinema (no sentido do espetáculo), pois frente a ele somos mais espectadores do que quando mergulhamos nas imagens super-8. Isto é, as duas imagens do objeto-bandeira são também ao mesmo tempo paisagísticas e domésticas, trazem à tona novamente um percurso de Livia perante a cidade, a casa, os caminhos, uma relação com as coisas. Que isso seja reconhecidamente mediado por uma tecnologia da imagem (e aqui não importa hierarquizar o digital, o elétrico ou o manual como tecnicamente mais ou menos avançado, pois o que está em questão é mesmo um jogo de relações ou um campo) que perpassa o inconsciente e se materializa na arquitetura é o que me parece o importante núcleo de choque do trabalho. A oportunidade que se oferece, seduz e que não deve escapar é a de se deixar tomar por esse susto, ainda que isso signifique perceber que a distância entre o sonho (que pensávamos ser nosso) e o espaço social da imagem é cada vez mais reduzida – é importante que essas passagens sejam sensorializadas e que disso se produza o impacto de uma experiência.

ENTRE MARGENS

Fernando Gerheim

A primeira coisa que se percebe quando se entra no espaço de exposição, de um modo inseparável dos filmes projetados nas paredes, é o espaço de exposição no escuro. A luz entre margens de escuro, o escuro entre margens de luz. O espaço escuro sem filmes é incorporado às margens e já aí, nesse alargamento à escuridão, nas imagens extensivas ao breu, insinua-se o conflito que elas põem em movimento. As imagens na distância – e aqui, senão na superposição, na colocação lado a lado – entre a luz e a sua ausência.

É um espaço de máquinas no escuro, que dilata as pupilas, gerando imagens variadas, que se interconectam de um modo lento, estranho, embora evidente, e que parecem falar, através de imagens específicas, de todas as imagens. Máquinas no escuro que geram a luz e as imagens, como eletricidade à noite, os sonhos no sono. Todo escuro se assemelha e, diante dele, toda a luz também. A engrenagem parece colocar o espaço na dimensão de um universo que se autoengendra, e do qual o olhar, com tudo o que ele tem de acidental, é parte constitutiva.

As imagens são um espaço entre o olhar e as coisas. Um campo imantado, de afastamentos e aproximações, cuja fonte magnética está oculta, no escuro. As imagens são essa distância, e o tempo nesse entrelugar é o presente incessante, sem origem e sem !m, cíclico. As engrenagens são as engrenagens do espaço aberto pelo tempo. Movimentos de máquinas, animais, natureza, com a câmera mais ou menos fixa, e o movimento entre o observador e o que ele observa. A imagem é constituída, por assim dizer, pela distância entre dois espaços. Ela é, para usar uma metáfora topológica, o interior do tempo. Por isso, a presença do observador é sempre visível, nunca isenta. E a do espectador chega a projetar sua sombra na imagem. As imagens parecem pôr em cena o paradoxo permanente desse encontro, a perseguição desse imediato, dessa superposição, que tem sua revelação na imagem da cobra morta.

A tensão entre o olhar e o objeto é a imagem temporalizada. Essa estrutura de polaridades autorreversíveis é terreno de confluências, do inacabado em moto-perpétuo. O que as imagens mostram, incluindo nelas os espaços sem imagens por onde o observador se desloca, e sua sombra que lhe devolve o próprio movimento ao olhar, é a impossibilidade de se separar – ou a crise desse espaço e tempo em permanente tensão – sujeito e objeto, observador e observado, o olhar e a coisa. Esse mistério, esse sonho é impregnado na matéria. As imagens são movimentos.

INSTANTES MALEÁVEIS

Fernando Gerheim

O que coloca as coisas em movimento é um impulso. Coisas, impulsos e movimentos estão em toda parte. O que os transforma em imagens é o olhar. As imagens projetadas por Livia Flores, mesmo sendo únicas, parecem dizer que basta o olhar captá-las. Imagens precárias, realizadas na contramão da tecnologia, utilizando um equipamento amador obsoleto. Há algo de misteriosamente comum no impulso que atrai o olhar para elas. Sob o murmúrio mecânico dos projetores, movem-se – e nos movem – entre margens de penumbra.

O facho de luz incide sobre o plano, o celuloide maleável expõe o looping como escultura no espaço. O observador se inclui na imagem, seu corpo se reflete nela. O próprio projetor de super-8 é imagem, produz o som para o filme mudo, e projeta sua sombra. Tudo comunica a si mesmo e se intercomunica. Com a circularidade do seu movimento permanente, o moto-contínuo faz o incompleto pleno.

As imagens projetam o seu próprio acontecimento no espaço. Cada uma no seu ritmo, tempos diversos, movimentos desiguais. O que move o capim é o vento. Sempre muito parecido, nunca igual. O desenho do movimento sutil do mato, em que o todo está em cada parte e cada parte no todo. Variações infinitas, dentro de um espaço tempo que se repete. As imagens podem se tornar estranhas ou permanecer banais. Cria-se uma absurda indiferenciação entre elas.

Na imagem em movimento de objetos estáticos, a câmera subjetiva, atraída pelo objeto, descreve uma certa trajetória, em uma certa velocidade. O limite da observação, a proximidade máxima, é o seu atropelamento. A imagem da cobra no asfalto revela o movimento em sua face insólita, paradoxal e trágica.

O olhar aproxima-se rápido de algo na pista, mal percebemos o gargalo de uma garrafa ligada por um !o a uma placa de gesso. Tudo sai de uma boca de vidro. Lentes. Imagens na garrafa. As imagens reverberam, criam atrito, deslizam, colidem, desviam.

O que liga o olhar ao seu objeto é a distância. Nessa investigação do tempo pela imagem em movimento, a distância é um campo magnético. O par de frases complementares “aqui não tem nada / aqui não falta nada” figura a tensão entre extremos autorreversíveis. O papel das palavras é o de um mapa, imagem mental, atuando no mesmo nível estrutural das imagens filmadas. O primeiro conjunto de frases se desdobra em outros: “distâncias irmãs / ímãs”. A questão se desloca do tempo, em que os objetos se movem, para o espaço, onde eles se localizam. Entre “terra encantada” e “rio morto”, corre um fluxo imantado.

O olhar e o objeto se movem, na mesma velocidade, na perseguição noturna de um carro. A distância mantém-se constante. Esta sequência parece provocar as outras. A tensão só se resolveria no choque, ou no afastamento. O campo de relações e movimentos em que circulam as imagens é um círculo aberto, dominado pelo poder atrativo da distância. Reinicia-se a perseguição.

ENTREVISTA

Rio de Janeiro, 1 de julho de 2012.

Participantes: Luiza Mello, Glória Ferreira, Ricardo Basbaum, Wilton Montenegro e Marisa Mello

Glória Ferreira

Você continua trabalhando com cinema sem filme? Com essa exploração da potência do negativo, como você disse em 2006? De certa maneira, podemos pensar que o cinema introduziu, ou reintroduziu a temporalidade na apreciação visual, o que a fotografia de certa maneira já havia mostrado com as possibilidades de enquadramentos diversos e sucessivos. Algo que mudou nossa percepção. E vemos muitos trabalhos de artistas, como Barnett Newman e sua Estação da Cruz, que utilizam a imagem em movimento, uma espécie de cinema sem filme. Philippe-Alain Michaud realizou uma exposição sobre o assunto no Beaubourg – Le Mouvement des Images, em 2007. Em geral, no cinema sem filme, você tem trabalhado com o auxílio de espelhos. São coisas visíveis como em Move. Você já chegou a pensar na questão da invisibilidade, como um cinema sem filme? Penso em o Grande Budha, de Nelson Felix, sobre o qual ele diz ser um cineminha para a cabeça, que pode levar quinhentos ou mil anos... Ou ainda em Walter De Maria, que afirmou, em 1972, que “o invisível é real”, quando ele apresentou o projeto de um trabalho para Munique, que não foi realizado. Seria um grande buraco, de cerca de 60 metros, que ligaria a terra original alemã com a terra de uma montanha que havia sido construída com detritos de guerra. A ideia é cinemática, sem dúvida.

Livia Flores

E ele falava em cinema também?

Glória Ferreira

Não, ele falava que “o invisível é real”. Mas o projeto dele era que, em cima desse buraco, haveria uma grande placa de ferro onde as pessoas poderiam sentar e vivenciar o buraco, sem vê-lo – aliás, é daí que surge a ideia do Vertical Earth Kilometer, de Kassel. Tudo isso tem relação com o cinema sem filme, assim como a ideia do espelho e da invisibilidade. São possibilidades do cinema sem filme, que são muitas.

Livia Flores

Acho que o cinema sem filme não tem nenhuma especificidade. Pode ser definido por arte. Talvez seja esse mistério de como fazer para que alguma coisa se produza na cabeça de quem está vendo o trabalho. Ou de quem não o está vendo, mas está tendo alguma informação que o leve a pensar, a imaginar. Essa proposição do Walter De Maria é uma proposição para que você pense nela, você não tem o menor acesso à invisibilidade. O artista supõe que aquilo já seria suficiente para que o cara possa vivenciar o trabalho de alguma maneira.

Há o interesse pela imagem em movimento, que vem desde os desenhos. Vários desenhos formando uma sequência, uma sintaxe que você pode estabelecer entre eles. Tanto que, quando fiz os primeiros filmes em 1998, eu falava da relação entre cinema e desenho. O filme como aquilo que permitiria ver certos desenhos acontecendo. Só que os desenhos não acontecem mais no papel, com a minha mão, mas acontecem ali no que eu escolho enquadrar. A segunda questão, mais recente, é a do espelho e da invisibilidade: como eu posso enquadrar o que acontece? Como perceber a realidade como cinema? Eu acho que está na cabeça de todo mundo. Cem anos depois do surgimento do cinema, o nosso modo de ver as coisas está tão entranhado pelo cinema que a gente fala: ah, isso parece um filme. A publicidade fala: a vida sem roteiro. Milhões de situações aludem ao cinema. A gente vive um estado de ser cinemático.

Outro momento bem significativo foi a primeira experiência com “cinema”, em 1998 (cinema entre aspas, né? Você ter uma câmera, acioná-la, o filme corre, alguma coisa acontece na frente da câmera. É essa experiência que eu estou chamando de “cinema”). Quando fiz a exposição em 1998, não fiz pensando em usar filme, não era nada tão sofisticado. Eu não conhecia os meios, fui entendendo as condições aos poucos, na prática. Eu tinha interrompido o trabalho em 1994, porque tive filho e fui fazer mestrado. Em 1998, estava com uma exposição para fazer e tinha apenas duas frases e uma imagem na cabeça -- capim ao vento. Comecei a me perguntar: como faço para ter essa imagem no espaço? Eu não tinha a menor ideia de valores, 35 mm, 16 mm, nem pensar, era muito caro. Foi aí que cheguei no super-8. O vídeo não me interessava por conta da limitação do monitor, eu não gostava de pensar na imagem dentro da caixa. Projetores talvez não fossem ainda tão comuns.

Ricardo Basbaum

Acho que não existiam nessa época.

Livia Flores

Era algo inacessível.

Wilton Montenegro

Não era aquela lente enorme que se colocava na frente da televisão? [risos]

Livia Flores

Cheguei no super-8 como uma possibilidade de projetar imagens. A primeira experiência, o primeiro choque com esse tipo de material, foi a percepção de que eu teria que produzir a imagem de capim ao vento. Eu morava em Grota Funda na época. Capim ao vento era a paisagem dominante [risos]. Quando eu consegui finalmente juntar câmera, filme e carro, cheguei lá e não tinha vento. Como fazer o filme? Como fazer capim ao vento sem o vento? Um dia procurando vento, segundo dia, terceiro dia, até que finalmente se fez o vento. Então, é essa percepção de que você pode depender das condições, mas que você também pode produzi-las. O filme vai se produzir na realidade. Uma realidade sendo produzida sobre outra realidade. Essa percepção, ao mesmo tempo que permite o filme, também permite o sem filme. O filme torna-se facultativo. Algo pode ser registrado ou pode ficar sem registro. O filme é simplesmente essa captação, essa impressão sobre determinada superfície...

Mas só para terminar essa coisa do espelho: o espelho era um recorte. Um espelho perturbado por aquela trama, desnaturalizado, que permitiria talvez essa percepção, de que o que acontece em frente a ele pode ser visto como essa produção de cinema sem filme. Tanto que, quando eu defendi a tese, aquilo era uma sessão única de cinema sem filme. Ali tinha a situação de uma sessão de cinema, as cadeiras enfileiradas, uma cena na frente e, atrás dessa cena, os espelhos refletindo a cena, sem registro. Aquele espelho não guarda o registro.

Ricardo Basbaum

Agora, você achar que a ideia de cinema já está tão dentro da nossa maneira de perceber o mundo – enfim, já estava desde o fim do século XX –, isso poderia ter sido suficiente, mas não foi, e você ainda quis fazer um filme, fazer cinema, entrar por esse universo. O que é uma maneira de você arrancar esse cinema do senso comum e entrar para outro lugar. Essa cena de que você falou agora me lembrou um pouco o seu trabalho de hoje. Li alguma coisa sobre “espaço pós-dramático” em um texto seu. E você está entrando em uma conversa sobre cena – acabou de se referir sobre sua defesa de doutorado como cinema + cena. Além do nome “cinema”, do nome “teatro”, gostaria que você dissesse como isso volta e se abre para outras práticas em seu trabalho. É um modo muito particular de pensar esses territórios.

Livia Flores

Sem dúvida. Por coincidência, tornei-me professora do Curso de Direção Teatral [desde 2009 leciona História do Espetáculo na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ]. E é muito curioso, porque aí eu começo a olhar para o cinema sem filme com olhos de teatro. Será que aquilo que estava pensando como cinema é teatro? É algo que venho pesquisando.

Wilton Montenegro

Mas isso já não estava na sua dissertação de mestrado, em que você fala da Lygia Clark? Na dissertação, você dialoga com Lygia, Beuys e Nietzsche. Nietzsche escreve sobre o nascimento do trágico, Lygia tem uma representação performática o tempo inteiro, e Beuys também, não só no trabalho com o coiote, mas nos ambientes que ele cria. Não é tão estranho que você chegue, de repente, ao teatro.

Ricardo Basbaum

Sobretudo quando você carrega isso para sua capacidade de processar e trazer para a prática. Como você faz essas reviradas?

Livia Flores

Não sei, talvez eu tenha essa habilidade. Sou muito tentada por esse exercício de inversão das coisas, de virar ao avesso, ao contrário. De olhar de outro ponto de vista. Com relação a Lygia, Beuys e Nietzsche, realmente é curioso, porque o ponto de partida foi a questão da cura do homem. Nietzsche vai diagnosticar o niilismo como a doença do homem moderno, e Zaratustra é o convalescente que sofre em si os efeitos do niilismo e procura dar a volta. Esse era o ponto de partida. Escolhi Lygia e Beuys por essa afinidade com a questão de trabalhos de cura. Beuys com relação à própria história da Alemanha, uma cura social mais ampla. E a Lygia Clark em suas experiências de cura, experiências psíquicas, como dizer...

Wilton Montenegro

Os tratamentos mesmo, não é? A Lygia tratava as prostitutas.

Livia Flores

É, mas antes disso, quando ela vai a Paris e trabalha com grupos. Não é tanto a cena de consultório, mas uma cena de sala de aula, da aula saindo pra fora, indo pra cidade. Era uma coisa que eu achava muito interessante. Então, no decorrer da dissertação, o ponto em comum entre os dois acaba sendo a questão da posição do espectador. Acho que ali eles abrem definitivamente esse caminho, essa passagem do moderno para o contemporâneo.

Glória Ferreira

Você trabalha com os filmes, com instalação descontínua, projeções de filmes no espelho, rebatimento etc. É quase como se você desnorteasse os limites físicos do ambiente, com as várias projeções. O espectador tem uma participação como sombra, reflexo. Ou, citando Fernando Gerheim sobre o seu trabalho: “as imagens são um espaço entre o olhar e as coisas”. Na tese, e mesmo no texto da Arte & Ensaios [n. 15, 2007], você assinala que o cinema sem filme poderia suscitar no participador uma certa passagem de responsabilidade, que seria de autoria. Como você vê e/ou pretende suscitar a participação do espectador? Qual a importância desse dado?

Livia Flores

Nunca trabalhei diretamente com a participação do espectador.

Wilton Montenegro

Salvo a sombra do espectador.

Livia Flores

É, mas ela é quase involuntária. Talvez mais do que a participação, a presença do espectador tem sido importante. A presença dele está sempre sendo acusada. Quando ele entra no espaço e, mesmo sem querer, acaba projetando sua sombra. Ou então, como acontecia no Sérgio Porto [Puzzlepólis, 2002] com os tacos: quando o espectador entrava, fazia barulho. A instabilidade do espaço físico é uma questão que me interessa bastante. Essa presença do espectador é uma presença sensível. Ela é incorporada ao trabalho, faz parte dele.

Glória Ferreira

No cinema sem filme isso fica ainda mais evidente.

Wilton Montenegro

Vou complementar a colocação da Glória. Na sua defesa de tese, a presença do espectador não foi fundamental para a existência do trabalho? Você colocou as cadeiras como cinema, e um dos fragmentos ao fundo. A obra só podia existir com o espectador de cinema, ou seja, a banca, convidados, artistas, todo mundo é espectador. A obra só se realiza ali, naquele caso, com a presença do espectador.

Livia Flores

Sim, o espectador faz parte da cena, assim como o artista.

Glória Ferreira

A sua exposição em Recife, no Pátio do MAMAM, por exemplo [2008], que tive a oportunidade de ver, só existia para quem estivesse ali naquele momento. A obra não preexiste.

Livia Flores

Aí o cinema sem filme já começa a funcionar, quando você percebe que a obra não preexiste, que ela é constituída pelo olhar. Mas o que comecei a chamar de cinema sem filme, antes dos espelhos, foram as instalações realizadas com o Clóvis, Puzzlepólis, no Sérgio Porto [2002] e na Bienal [2004]. E, na sequência, Move [2004, Künstlerhaus Stuttgart], com objetos comprados na rua que transporto para a galeria. Trabalho aí com a ideia de projeção, não uma projeção física, proporcionada por um aparelho, mas a projeção de cada um: quando o Clóvis entra em cena, ou quando os objetos recolhidos e vendidos por moradores de rua, ou seja, ressignificados, são recolocados em circulação. São objetos descartados que voltam a circular. Isso começa a provocar muitas projeções coletivas, porque toca em questões sensíveis da nossa vida. Eu trabalho com essa outra dimensão da ideia de projeção. Aí é que penso na responsabilidade. Não é tanto a ideia de coautoria. A Lygia Clark e o Hélio Oiticica pensavam no espectador como um cocriador, participante. Eu falei em algum momento na responsabilidade por aquilo que você está vendo, como você está vendo.

Glória Ferreira

Mas você diz passagem de autoria, também.

Ricardo Basbaum

Você acabou de mencionar também uma marcação curiosa, que achei muito interessante – trazida pelo Wilton –, entre Lygia Clark e Beuys, entre o social e o individual, essas responsabilidades de que você está falando. Há um fio curioso aí. Você fala em certa circulação de objetos pela rua, que você recolhe e recicla. Ou quando você introduz esse outro personagem que fala, de certa maneira, através do seu trabalho, e você fala através dele. Tem algo que reverbera aí nesse interesse entre Beuys e Lygia Clark. Que responsabilidade é essa, social, do artista, da obra, com a recepção, com a sociedade?

Livia Flores

Responsabilidade talvez seja uma palavra muito pesada. Não tem nenhum tom acusatório, demandante.

Ricardo Basbaum

É um compromisso seu com o trabalho, com as conduções que você adota – é nesses termos que estou falando.

Wilton Montenegro

O Basbaum, no texto sobre a exposição no Agora/Capacete [“Super”, 2000], escreveu que “perpassa o inconsciente e realiza-se na arquitetura é o que me parece o importante núcleo de choque do trabalho”. Acho que é isso, há uma arquitetura que se revela o tempo inteiro, os espaços de convivência, como naque la instalação do Prêmio Sérgio Motta, que tem aquela circularidade, mas é um espaço permanente, de uma sedução do local. O local seduzindo através da instalação, da arquitetura no espaço. Não há bloqueio da visão nunca, ou é um espelho e a visão volta, ou um vidro e a projeção passa através do vidro e vai para a parede, ou é uma luz que vem de trás. São sempre relações de extremos, de sombras que surgem de penumbras. Uma coisa muito beckettiana, que eu acho que tem no seu trabalho inteiro. Acho importante esse texto do Basbaum falando sobre a sedução arquitetônica.

Livia Flores

Na exposição do Agora, o Emanuel tinha 6, 7 anos, entrou na exposição e falou: mãe, você tirou a força das paredes? Adoro essa observação, pois é a percepção de que os espaços de arte são casquinhas dentro da cidade. São paredes muito tênues. Para mim, o interessante é abrir buracos nas paredes. Quando eu trouxe o Clóvis para dentro dessas paredes, é um pouco essa abertura, essa vontade de tornar as paredes mais comunicantes.

Glória Ferreira

Quase como se você desmaterializasse o ambiente.

Livia Flores

E aí essa coisa de cinema sem filme se torna importante. Cinema sem filme não tanto pela captura de uma imagem em determinado lugar, que depois vai ser transportada, mas pelo deslocamento dos próprios objetos. Nesse caso, funciona para mim como cinema sem filme. A coisa que acontece. em 3D em frente à câmera, se não tiver câmera, pode continuar acontecendo.

Glória Ferreira

Em um texto do Ricardo, de 2001, ele diz que no seu trabalho “Há filme mas não existe cinema”. Em textos recentes, referindo-se ao cinema sem filme, você diz que este é facultativo. Quando você se referiu, na tese, ao filme ser facultativo, trata-se de uma tentativa de negociar com a banca do doutorado? No seu trabalho, claro que ele pode ser facultativo, e o cinema sem filme pode existir sem necessariamente fazer referência ao filme, digamos. A questão cinemática pode acontecer de diferentes maneiras. Você poderia falar um pouco sobre a relação entre filme e cinema?

Livia Flores

O meu interesse era descobrir maneiras de o cinema acontecer sem aparato, sem dispositivo. Por isso fui no Duchamp, em O grande vidro, que se tornou um núcleo importante da tese de doutorado. Mas não foi uma negociação com a banca, talvez tenha sido comigo mesma. Como entender o trabalho com filme e o sem filme sem tratá-los como coisas separadas, sem ter que recorrer a um discurso do tipo: teve aquela fase em que trabalhei com filme, depois mudei de fase e agora trabalho sem filme. Não se tratava de separar, mas de conseguir conectar, conseguir uma polivalência.

Glória Ferreira

Quando você trabalhar com super-8, é quase como se você estivesse explorando a própria etimologia da palavra cinema – “kínema-ématos+graphein” – a escrita do movimento, essa escrita do movimento com a imagem, temporalizada, essa montagem expandida. Como, por exemplo, nas diversas montagens de Cadeia alimentar. De certa maneira, já anunciava que há filme, mas não há cinema.

Livia Flores

Volta e meia eu penso em como essa gramática cinematográfica – essa escrita, essa inscrição de luz, inscrição de um determinado momento numa película sensível – é importante para todo o pensamento do trabalho, tanto que eu só fiz um trabalho em vídeo [Rastreamento do rio morto, 2005-10]. Para mim, há uma diferença imensa entre vídeo e cinema – são como água e vinho [risos]. Tem uma gramática nesse pensamento cinematográfico que eu acho que faz articulações importantes com o trabalho, uma poética própria desse tipo de material, desse modo de captura, desse pensamento, que são significativos.

Ricardo Basbaum

Mas o seu desinteresse pelo vídeo passa por onde?

Livia Flores

Não é um desinteresse, é uma distância. O vídeo não tem esse dado de latência que o filme tem. O que sinto falta no vídeo é que não tem escuridão, não tem preto, não tem sombra total. Acho muito limitador. E não tem também essa fisicalidade da impressão da luz sobre a superfície sensível. Não tem unidades fixas de tempo: eu gostava muito daqueles rolinhos de super-8, pois cada um tem três minutos e pronto, aquilo é tudo. Você gasta um, é um e foi. Você lança uma seta, ela está lançada; quando você aperta o botão não tem volta, não apaga, é aquilo, se imprimiu, foi o que foi. Eu gosto desses elementos.

Luiza Mello

Essa questão da gravação de que você está falando também tem a ver com os trabalhos que utilizam papel-carbono. Os sonhos que você escrevia no papel-carbono, que abrem a luz...

Livia Flores

É, a luz vinha da escuridão. É uma espécie de escavamento nessa escuridão que permite ver alguma coisa. Daí essa ideia de película sensível à luz. Muitas vezes fiz filmes que nem são possíveis de mostrar, são tão escuros, tão no limite da escuridão, que você só consegue ver no projetor de super-8. Se for passar para qualquer outra mídia, acabou, não existe.

Wilton Montenegro

São as sombras que vêm na penumbra. Mas você vai ter que se adaptar, pois não há mais filme super-8.

Livia Flores

É, mas eu não preciso necessariamente trabalhar com imagem em movimento, nem com vídeo.

Wilton Montenegro

E o loop? Há sempre, não só na instalação, mas quando você filma aquele carro vermelho, dando voltas. Aquele seu caminho diário para Vargem Grande, todo dia você fazia o mesmo caminho. É um loop, uma repetição constante na própria vida. Uma coisa meio psicológica, mas é como se você viajasse ao lado de você mesma. Você estava sozinha, tendo a si própria como companhia. Às vezes, você tinha o olho da câmera e filmava. Mas filmava eventualmente um acidente na estrada, uma cobra que é um loop. Um fragmento de super-8, a cobra esmagada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, a produção de pensamento desse processo. Ou ia só no “piloto automático”?

Livia Flores

Não, não tem nada de piloto automático. Não tem uma coisa mecânica de estar sempre filmando um determinado trajeto, nem de estar sozinha, pelo contrário, raramente fazia filmes sozinha. O que existe é uma observação muito atenta dos trajetos no sentido de estar prestando atenção em acontecimentos dentro do cotidiano. Acontecimentos ordinários ou extraordinários, e a tentativa de passar isso para filme. No caso das cobras, na verdade eu estava procurando outra coisa. A minha questão naquele trabalho era experimentar a aproximação do objeto e o momento em que ele some da imagem. Quanto mais próximo, mais ele escapa. A colisão seria o momento em que ele desaparece. Eu estava experimentando isso. Andava de carro, olhando coisas à margem da estrada para perceber o que me interessava, o que eu poderia filmar, como filmar essa passagem. Aí vi o que eu pensava ser um pedaço de borracha, só que quando cheguei perto era uma cobra atropelada. Aquilo foi muito forte. Depois fui descobrir que naquela estrada havia muitas cobras atropeladas. A cobra atropelada se torna a imagem disso que eu estava procurando. A proximidade total é também a perda do objeto.

Wilton Montenegro

Nesse movimento de aproximação do objeto, você vê qual é o limite dessa aproximação, e então projeta isso em loop. Ou seja, esse objeto sempre reaparece. Tem uma coisa na sua resposta que se liga ao que a Luiza falou: da mesma maneira que você se aproxima da cobra e ela vai desaparecer, quando você coloca o carbono no chão, praticamente invisível – o carbono é o convite da exposição, né?! –, vaza o texto através, e ele fica no chão, em um lugar difícil, com uma luz pequena. Tem sempre esse limite, esse risco do limite, o risco do invisível.

Na instalação com o Clóvis em São Paulo, a gente chega e vê aquele escândalo, a força criativa de um louco maravilhoso. E o seu trabalho é o trabalho mais discreto e invisível possível. Demanda um esforço buscar, procurar pelo trabalho. O trabalho está escondido atrás do trabalho. No Sérgio Porto, foi um pouco mais fácil, pois você tirou o chão do espectador. Em São Paulo, na Bienal, você retirou o olho do espectador, você obrigou o espectador a abrir mão da luz que brilhava para poder ver o que estava na sombra por trás. De dia, aparecia a cidade, por trás daquele filtro, aquele filme escuro, aquele espelho negro, translúcido. Mas aparecia a cidade de dia. À noite, a cidade desaparecia, e duplicava a cidade do Clóvis. O que é incrível é que fica muito claro, no escuro, que o trabalho ali é o seu trabalho. O Clóvis é um convidado, um parceiro, mas um convidado para expor um pensamento. Esse limite seu é muito interessante. Você está sempre na radicalização. Não sei nem se a palavra limite deveria ser empregada se há uma coisa tão radical o tempo inteiro. Não tem meio. Seu trabalho não é um trabalho onde eu consiga ver meio, está sempre numa borda, as coisas ocorrem num horizonte de eventos.

Ricardo Basbaum

Gostaria de retomar um pouco o termo “labilidade”, essa capacidade de tangenciar e ao mesmo tempo processar, trazer para dentro de uma prática. Porque a gente se conheceu há muito tempo atrás, em 1984/1985 – você estava vindo da Alemanha, em um momento de visita ao Rio, ou estava para ir para lá...

Livia Flores

Foi em 1986, eu tinha vindo ao Rio pela primeira vez depois de dois anos lá.

Ricardo Basbaum

Sim... Para nós aqui – e somos de uma mesma geração – foi muito forte, nos anos 1980, o contato com a dinâmica local, com toda a “efervescência” que acontecia aqui, tanto com os outros jovens artistas quanto com a abertura política. E você estava lá, em outro continente. Também há uma labilidade aí, em estar ouvindo de longe uma certa dinâmica, querer manter contato, escutar. Pegando também a partir da fala do Wilton, e ampliando, gostaria de ouvir mais sobre esses pontos de contato, essas bordas.

Livia Flores

Sem dúvida, essa visão periférica me interessa muito. Estou sempre me deslocando para uma margem. É uma tentação [risos]. É inevitável, uma tendência à lateralidade.

Glória Ferreira

Falando sobre sua formação, você cursou a Academia de Arte de Düsseldorf, mas antes você havia feito ESDI [Escola Superior de Desenho Industrial]. Depois fez Comunicação e, então, Linguagens Visuais. É um percurso interessante. Em 1983, você fazia ESDI, e já fazia escultura?

Livia Flores

Só fui fazer escultura na Alemanha, mas desde os 14 anos, aliás, desde criança, frequentei a Escolinha de Artes do Brasil, e dos 14 aos 16 fiz regularmente xilogravura, com José Altino. Desenho Industrial foi uma maneira de...

Luiza Mello

Uma maneira de fazer uma coisa útil, a partir do trabalho com arte. [risos]

Livia Flores

É, vamos encarar uma realidade... [risos] Mas foi da ESDI que surgiu meu interesse por semiótica, semiologia...

Glória Ferreira

E como foi na Alemanha? Você via muitos filmes...

Livia Flores

Sempre gostei muito de cinema. Hoje, quando penso na Alemanha, penso que foi outra vida dentro da minha vida. Foi muito intenso. Vivi à margem do que acontecia aqui, Geração 80 e outros tantos acontecimentos, e eu estava lá naquela marginalidade central. Estive lá de 1984 a 1993. Estava na queda do Muro de Berlim.

Wilton Montenegro

Paul Ricoeur fala que ali foi o fim da idade moderna. Que ali termina o século XX.

Livia Flores

É, acho que ele pode ter razão... Não sei se ali ou em 2001, no 11 de setembro. São dois pontos bastante cruciais. Mas o tempo na Alemanha foi um processo, talvez quatro anos e meio para chegar e quatro anos e meio para voltar [risos]. Eu explico assim o meu tempo de permanência lá. Chegou um momento em que pensei: ou fico aqui para sempre e me torno uma artista alemã ou tenho que voltar para o Brasil e ver onde vou me encaixar.

Wilton Montenegro

Mas você não vem para ser uma artista brasileira, você vem para ser uma artista.

Livia Flores

É, eu não pensava que fosse me tornar uma artista alemã, não gostava da perspectiva de me ver desconectada de uma certa tradição cultural, não queria abrir mão desse campo de interlocução.

Ricardo Basbaum

E que Brasil era esse, distante?

Livia Flores

Era muito distante. Não havia internet. Era carta e demorava pra caramba. Telefone era caríssimo. Quando apareceu o fax, eu achei incrível. Quer dizer que se eu mandar um desenho alguém vai receber lá, na hora! Eu achei aquilo genial. No final é que começou a coisa do computador. No tempo em que trabalhei na Deutsche Welle traduzindo notícias para serem irradiadas para os países de língua portuguesa, às vezes eu tinha acesso a algum jornal brasileiro, JB, Folha, e muitas vezes aquilo era um soco no estômago, de uma violência incrível.

Glória Ferreira

O que você via? O que a interessava naquele momento?

Livia Flores

Exposição. Arte, arte, arte. Naquele momento, na passagem dos anos 1980 para os 1990, Colônia era o centro, a ligação direta com Nova Iorque. Era muito movimentado, eu via tudo e havia de tudo para ver, em quantidade e qualidade. Richter, Jeff Koons, Tuymans, Baselitz, Kruger, Paik, os fotógrafos alemães que vi crescer (literalmente, nos formatos) desde a Academia, enfim, estava todo mundo ali, no calor da refrega.

Ricardo Basbaum

Mas o que você identifica daquele momento, daquela dinâmica?

Livia Flores

Inicialmente, quando cheguei lá, em 1984, a discussão era sobre o retorno da pintura. Eram os “novos selvagens” [neue wilde], toda uma nova geração de pintores. Me lembro de me sentir muito nauseada [risos]. Na Bienal de Veneza, em 1984, aquele excesso de pintura me dava uma náusea quase física. Na verdade, não sabia muito bem onde eu estava, como me situar ali. Talvez tenha sido um corte muito radical. Saí do Posto 9, do Parque Lage e fui para uma Alemanha da Guerra Fria, uma Alemanha ainda muito alemã, nada multicultural. No primeiro lugar onde morei, da janela, podia escolher entre olhar para um bunker ou para um campo militar americano. Havia a barreira da língua, foi difícil me situar e entender o que eu estava fazendo ali. Ainda recém-chegada à Academia, teve a morte do Beuys (1986) e um pouco depois, ou um pouco antes, não me lembro, o Markus Lüpertz, na época o representante mais bem-sucedido daquela geração de pintores, com seus anéis e sapatos reluzentes, assumiu a direção da Academia. Aí deu para entender que estava se completando uma vigorosa troca de paradigma. A sala do Beuys, das reuniões da FIU [Free International University], foi totalmente “higienizada” para servir como prosaica sala de professores. Nunca funcionou, óbvio.

Wilton Montenegro

Você marca aí o que você não quer, o que você não gosta. Você disse que não sabia o que queria, mas você sabia o que não queria. Sua reação quanto à pintura é

muito clara.

Livia Flores

Não tenho nada contra a pintura. Gosto de pintura e, se aprendi alguma coisa nessa viagem toda, foi a ver pintura, não necessariamente fazer, mas ver.

Wilton Montenegro

No seu fazer, eu digo, pois nos conhecemos há muitos anos e eu nunca vi uma pintura sua. Já vi desenhos inúmeros, mas nunca vi uma pintura. A pergunta é se alguém chamou sua atenção ou se houve desdobramento para alguma linguagem?

Livia Flores

Tinha o Beuys, que eu fui conhecendo, e entendendo o que era Beuys, algo extremamente polêmico, capaz de suscitar muitas emoções, sobretudo em Düsseldorf, que era a cidade dele. Tanto é que volto e escrevo sobre ele. Foi uma maneira de tentar entender melhor o que eu havia percebido. Foi uma abordagem muito importante para meu entendimento de arte.

Luiza Mello

Nessa época na Alemanha, você fazia objetos e desenhos?

Livia Flores

Na Alemanha, eu pintava, porque fui pra lá com essa ideia: eu desenhava, mas todo mundo pintava, então eu também queria pintar [risos]. Mas minha professora-orientadora, Beate Schiff, era escultora. Lembro de ela mandar fazer uma maquetezinha, e eu fiz meio de sacanagem, qualquer coisa. Ela percebeu, claro, mas adorou. E aí começou a me mandar para as oficinas de metal, de madeira. Acabei indo pro gesso. Aí volta a coisa do positivo e negativo, que vem lá da xilogravura. Talvez o entendimento desses extremos, da possibilidade de inversão, venha muito daí – da xilogravura, do gesso, dessa coisa da fôrma. Fôrma positiva, fôrma negativa – a fôrma da fôrma da fôrma.

Glória Ferreira

E do ponto de vista teórico?

Livia Flores

Eu frequentei poucos cursos teóricos. Teve um que foi interessante, sobre grupos de artistas, com um professor de sociologia da arte que tinha essa pesquisa. Mas não me lembro de muita relação com a teoria. Isso eu só vim recuperar aqui. Quando fiz o mestrado em Comunicação, já se deu uma abordagem teórica. Eu só vim a ter contato com alguma visão de história da arte, questões de arte moderna e contemporânea, no doutorado. No fundo, minha formação em artes foi bastante caótica.

Ricardo Basbaum

Mas como vocês discutiam os trabalhos? Havia alguma discussão de formação de repertório?

Livia Flores

Era uma conversa entre professor e aluno. Alguma discussão com os colegas, mas não muito. A Academia era um lugar de fazer, eu acordava, ia pra lá, trabalhava e voltava pra casa.

Luiza Mello